アメリカが陥るファーウェイ制裁の落とし穴

The 5G Fight Is Bigger Than Huawei

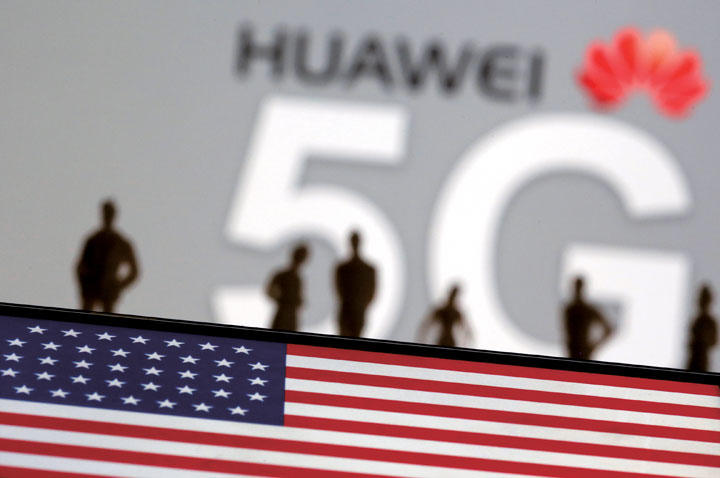

アメリカは5G普及に向けて万全の備えを整えたファーウェイを切り崩そうと躍起だが DADO RUVICーREUTERS

<トランプ政権の強硬策がアメリカの利益を損なう恐れも――5G覇権は貿易戦争ではなく公正な競争で勝ち取るべき>

アメリカが強めている中国ファーウェイ・テクノロジーズ(華為技術)への攻勢は、結果的にアメリカの国益を損ねる恐れがある。

ドナルド・トランプ米大統領は、「国外の敵」に関係のある企業との取引や情報通信技術の使用を禁止するとの大統領令を発した。続いて米商務省も、ファーウェイを産業安全保障局(BIS)の「エンティティー・リスト」(米政府のブラックリスト)に加えると発表した。この2つの措置が実際にどう履行されるのかは、現時点では分からない。

まだ遅くはない。トランプは、この複雑な問題への政策を練り直すべきだ。その過程で米政府は、自国の5G(第5世代移動通信システム)市場での競争力を高めるために、もっと先を見据えた行動を取るべきだ。

米政府が重要なインフラに対する重大な脅威を理由に、強硬手段に出るのは分かる。リスクの高い企業との取引に制限を設ける理由もうなずける。だが「国外の敵」という枠組みが強調されると、米政府はファーウェイ問題を超えた構造的な問題について、さらに踏み込んだ議論をする機会を逃すことになる。

アメリカの通信網からファーウェイを排除する根拠を挙げれば切りがない。しかし重要なのは、その意思決定過程だ。信頼性と客観性、透明性を確保した形で行われることが望ましい。

その際には、似たような懸念を抱きながらも、中国を敵扱いするアメリカとは立場を異にする他の国々と歩調を合わせることが非常に大切になる。今のところヨーロッパの同盟国や友好国は、米政府がファーウェイに示す懸念にやや懐疑的だ。

欧州諸国に高まる懸念

ヨーロッパ諸国との間には、さらなる合意を形成する必要があるだろう。5Gのセキュリティーへの対応は今後も、設計から開発、管轄に至るあらゆる段階に広げていくべきだ。

そのためには、議論の方向性を見直す必要がある。ファーウェイに対する悪評の基となっている判断基準や懸念に、焦点を当てる必要がある。

その一部は、ファーウェイ以外の企業にも当てはまる。汚職や腐敗、企業の所有形態などに関する透明性の著しい欠如、盗聴への関与、セキュリティー上の欠陥などだ。どの国の企業であれ、こうした問題のある企業は厳しく取り締まるべきだ。