私たちは猫が大好きだが、長い間「実用品」「虐待対象」扱いしていた

Seregraff-iStock.

<猫と人間の関係には4000年もの長い歴史があり、今や世界的な「猫ブーム」になっている。だが『猫の世界史』によれば、猫が家族の一員として確固たる地位を得たのは、比較的最近のことらしい>

いわゆる「猫ブーム」は、今や世界的な潮流であるらしい。一昔前までは、ペットといえば犬だったのが、昨今、世界のあちらこちらで、頭数において飼い猫が飼い犬を上回るという現象が起きている。このことの直接的な要因には、現代の生活スタイルに猫がマッチしている、という現実的な事情が絡んでいる。

しかし、『猫の世界史』(筆者訳、エクスナレッジ)においてキャサリン・M・ロジャーズは、そのような面に言及しつつも、人々の猫に対する見方の変化を、「猫ブーム」の最も大きな理由として挙げている。

本書は、有史以来、人間が猫のことをどのように捉えてきたかを、歴史、文学、美術、映画を通じて、ときに科学史への視点も交えながら考察し、最終的に現代の私たちの立ち位置にまで導こうという、壮大な試みである。

歴史上、猫の記述が最初に現れたのは紀元前2000年頃のエジプトである。古代エジプト人は猫をペットとして愛好しただけでなく、豊穣の女神としても崇めていた。しかし、このように猫が大切にされたのは歴史的には例外と言える。

古代ギリシャ、ローマにおいても、「ネズミを捕るための尾の長い動物」を指す言葉はあったが、それにはイタチも含まれていたらしい。つまり、大して認知されていなかったわけだ。

後にネズミ対策として一般に飼われるようになった後も、状況はさほど変わらなかった。猫を飼う習慣は西から東へと広まっていったが、たいていの地で猫は単なる実用品であり、ペットとして愛情を注ぐ対象ではなかったのである。

実用品としての猫には、虐待の対象という面もあった。世界のあちこちで、悪を追い払う年中行事、思いつきの鬱憤晴らしのいずれにおいても、焼かれたり、吊るされたりと散々な目に遭ってきたのである。

他の動物と違い、ステレオタイプ化されなかった

人間の身近にいる動物は、常に象徴としての機能を担わされてきた。たいていはステレオタイプ化されているものだが、猫の場合はそれが一面的でないのが面白い。

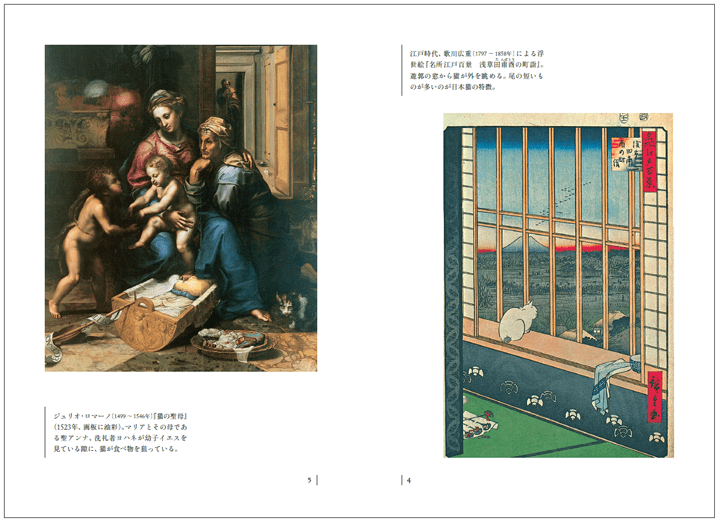

常に人間に無関心でいることから、美術では、画中の人物や出来事に対する批判的な視点を提供するために猫が描き入れられることがある。東西の寓話には、猫が偽善者として登場することが多いが、これは音もなく近寄って獲物を捕らえる足取りが喚起したイメージだろう。

さらに、無表情でじっとこちらを見つめる猫の視線や、その感覚の鋭敏さに、人間はどこか超自然的なものを感じてきた。西洋では、悪の使いとして数々の伝説を残しており、悪名高い「魔女裁判」のエピソードにも猫はたくさん登場している。